La normalisation des produits sans fumée au cœur d’un débat à Casablanca

Alors que la cigarette classique continue de faire plus de huit millions de victimes chaque année à travers le monde, le Maroc s’engage dans une réflexion cruciale : comment encadrer l’essor des produits dits « sans fumée » – cigarettes électroniques, tabac chauffé, sachets de nicotine – afin de protéger les consommateurs tout en accompagnant l’innovation ?

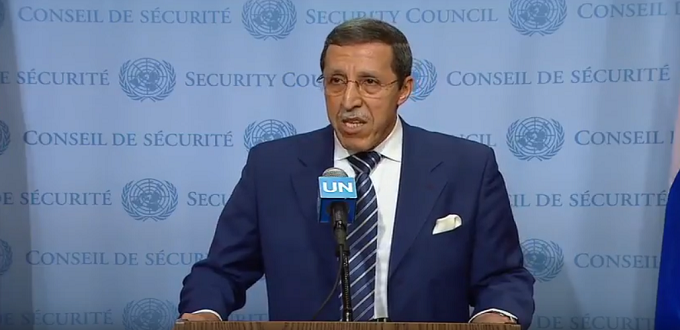

Organisée par La Vie Éco et animée par Fehd Iraqi, une conférence-débat a réuni experts de santé publique, parlementaires et représentants d’associations autour d’un enjeu désormais central : la normalisation de ces nouveaux produits, à la croisée des dimensions sanitaires, économiques et citoyennes.

Dès l’ouverture, le Dr Ouadi Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur, a rappelé que l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) a récemment défini des standards spécifiques dont l’application deviendra obligatoire en février 2026. Inspirées des référentiels internationaux, ces normes fixent des exigences strictes en matière de composition, de traçabilité et de sécurité.

« C’est une étape essentielle, mais il faut aller plus loin, » a-t-il averti, soulignant que « la Turquie compte soixante à soixante-dix fois plus de normes obligatoires que le Maroc, où nombre d’entre elles restent encore volontaires, limitant ainsi leur efficacité. »

Pour Dr Madih, le droit à l’information constitue le premier rempart pour le consommateur. L’étiquetage des produits, avec ses onze mentions obligatoires — fabricant, composition, origine, date, etc. — garantit selon lui la transparence et la liberté de choix : « Savoir, c’est pouvoir choisir. » Il a cependant déploré la faiblesse des moyens accordés à la défense des droits des consommateurs, appelant le ministère du Commerce et de l’Industrie à renforcer les dispositifs de sensibilisation et d’information.

Sur le plan législatif, la Dr Fatima Gouaima Mazzi, médecin de santé publique et ancienne parlementaire, a rappelé que le Parlement s’était déjà penché sur cette question, notamment avec la révision de la loi 46-02 sur le tabac par la loi 66-20, intégrant le tabac chauffé.

Selon elle, les lois comme les normes doivent évoluer avec les comportements et les innovations : « Le rôle du législateur ne s’arrête pas au vote des textes ; il s’étend à leur application et à l’évaluation des politiques publiques. » Elle a plaidé pour une approche globale de la santé publique, impliquant éducation, médias et institutions, citant l’exemple de la taxe sur les boissons sucrées, « aussi addictives que le tabac », pour illustrer la cohérence nécessaire des politiques de prévention.

Sur le registre scientifique, le Pr Yasser Sefiani, professeur de chirurgie vasculaire, a défendu une approche pragmatique et humaniste.

« La cigarette classique est un tueur avéré. Pourtant, après un demi-siècle de politiques d’interdiction, de hausses de prix et de campagnes de prévention, les résultats demeurent modestes », a-t-il observé.

Les statistiques, selon lui, sont parlantes : même les pays les plus performants n’ont pas dépassé 18 % de taux de sevrage.

« Nous devons explorer

d’autres pistes, les encadrer scientifiquement et en mesurer les effets réels. »

Le professeur a insisté sur la logique de réduction des risques, déjà bien établie dans d’autres domaines médicaux :

« La médecine n’oppose pas le bien et le mal, mais évalue les degrés de risque. Notre rôle n’est pas de diaboliser les produits alternatifs, mais de les comprendre et de les évaluer objectivement. »

Évoquant la dépendance à la nicotine, il a rappelé qu’elle agit sur le cerveau comme un antidépresseur, perturbant la reconnaissance des neurotransmetteurs naturels. « La dépendance est émotionnelle, presque intime. En addictologie, la contrainte ne fait qu’alimenter la résistance, » a-t-il ajouté non sans humour : « Quand ma femme me disait d’arrêter de fumer, je pensais au divorce. C’est dire à quel point la nicotine colonise l’esprit. »

Le Dr Moncef Driss, médecin pharmaco-toxicologue et expert judiciaire, a complété ce tableau par un éclairage sur la toxicité réelle des produits.

« Ce n’est pas la nicotine qui tue, mais la combustion, » a-t-il rappelé.

La nicotine, utilisée jadis comme insecticide, n’est toxique qu’à très forte dose – environ 500 mg, bien au-delà des concentrations présentes sur le marché.

Le véritable défi, selon lui, réside dans la diversité des usages : « Comment normaliser un geste qui varie d’un consommateur à l’autre ? » D’où la nécessité de normes évolutives, capables de s’adapter aux nouvelles données scientifiques.

Il a plaidé pour la création d’une agence nationale indépendante de santé publique, à l’abri des pressions économiques, chargée d’assurer une pharmacovigilance et une toxicovigilance continues.

Sur la recherche, le Pr Sefiani a regretté l’absence d’une stratégie nationale coordonnée :

« Aujourd’hui, chacun mène sa recherche en fonction de ses intérêts, sans vision d’ensemble. » Il a cité l’exemple irlandais d’un suivi pluridisciplinaire sur plusieurs décennies : « Nous privilégions les études rapides et les publications immédiates, au détriment des données durables. »

Malgré tout, il reste confiant : « Les praticiens observent déjà une évolution des comportements. C’est encore timide, mais c’est un début. »

La conférence s’est conclue sur un appel collectif à l’action. Pour Dr Madih, la clé demeure la sensibilisation : « Tant que le consommateur ne comprend pas, il ne peut pas se protéger. »

Il a regretté l’absence de campagnes nationales continues sur les dangers du tabac et l’importance des normes : « Si la normalisation avance, elle nous permettra au moins de dire : si tu veux fumer, choisis le produit le moins nocif. »

De ce débat s’est dégagé un consensus clair : la normalisation des produits sans fumée n’est ni une légitimation ni une interdiction, mais un instrument de protection collective.

Elle instaure transparence, contrôle et responsabilité dans un marché en mutation rapide.

Comme l’a résumé Fehd Iraqi en clôture :

« Le véritable défi est de trouver l’équilibre entre la liberté du consommateur, la responsabilité des fabricants et la protection de la santé publique. »